「年金アドバイザー3級を受けてみたいけれど、教材がたくさんあってどれを選べばいいか分からない…」そんな声をよく耳にします。

この記事では、最新の合格率データを踏まえながら、5種類の公式教材を目的別にわかりやすく紹介します。

(関連記事)銀行業務検定試験「年金アドバイザー」とは?4級・3級・2級の違いを整理

合格率と試験の難易度

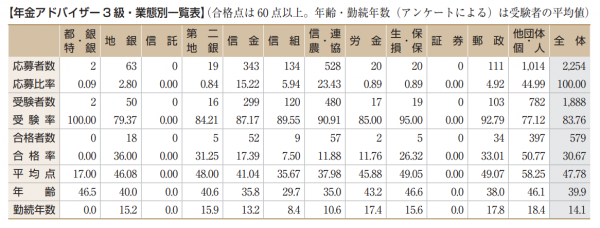

2025年10月実施の第 162 回銀行業務検定試験「年金アドバイザー3級」では、合格率30.67%でした。

年金アドバイザー3級の出題範囲は「わが国の社会保険制度とその仕組み」「年金制度とその仕組み」「年金給付の種類と支給要件」「企業年金・個人年金の仕組みと要点」「年金請求手続と年金受給者の手続き」など幅広く、単なる暗記ではなく理解力も問われます。

合格のためには、出題傾向を正しくつかみ、効率的に学ぶことが鍵となります。

※2025年10月実施 第162回(全国一斉公開試験)における受験者データ

テキストの選び方

まず必須:過去問題を中心にした学習

■問題解説集―すべての受験者に必須の教材!

・出題傾向の把握・得点力アップに直結

・過去4回分の試験問題と丁寧な解説を掲載

巻頭ページには2つの重要情報あり:

① 直近試験の「受験者データ」(応募者数・受験者数・合格者数・合格率・平均点など)

→ 最新の難易度を知ることで、学習計画を立てやすくなります。

② 「過去の出題項目一覧」

→ どの分野・論点が頻出なのか一目でわかるため、本文に入る前に必ずチェックするのがおすすめ。

★★おすすめの使い方★★

・巻頭データで全体像(難易度・傾向)をつかむ

・出題項目一覧を眺めて、頻出テーマを確認

・問題を解きながら自分の弱点を把握し、繰り返し学習

(※書影クリックで購入サイトに遷移します)

目的別:他教材の選び方と使い分け

【タイプ①】最短で合格点を取りたい人

→ 「合格最短テキスト」+「問題解説集」

・項目ごとに①出題傾向の解説、②体系理解に必要な事項を解説、③項目に関する詳細解説、④用語解説、⑤過去の試験問題からチャレンジ問題を出題(正解・ワンポイント解説付)で構成

・出題傾向→重要ポイント→過去問演習がこの2冊で完結。

・スキマ時間を活かして効率的に得点を狙う人に最適。

★★おすすめ活用法★★

・合格最短テキストで論点をつかみ、問題解説集で仕上げ。

【タイプ②】基礎からしっかり理解したい人

→ 「公式テキスト」+「問題解説集」

・出題頻度の高いテーマを体系的に解説。

・巻頭に「過去の出題項目一覧」付き。

→ 本文に入る前にここを確認することで、「どの分野が重点的に出題されるか」を把握できる。

★★おすすめ活用法★★

・公式テキストで理解→問題解説集で定着。

【タイプ③】試験直前に得点を伸ばしたい人

→ 「直前整理70」+「問題解説集」

・出題頻度の高い70項目を厳選し、見開き2ページで整理。

・「あと数日で要点だけ確認したい」人に最適。

★★おすすめ活用法★★

・本試験直前の総まとめとして使用。

【タイプ④】実務にも活かしたい人

→ 「年金相談の実務」+「公式テキスト」or「問題解説集」

・試験合格だけでなく、相談現場や窓口対応にも役立つ。

・実際の相談事例を交えた構成で、実務担当者に特におすすめ。

レベル別・おすすめ教材セット

| 学習タイプ | おすすめ教材構成 | 学習の狙い |

| 初学者 | 公式テキスト+問題解説集 | 基礎理解から始めたい |

| 短期集中型 | 合格最短テキスト+問題解説集+直前整理70 | 限られた時間で効率よく得点を狙いたい |

| 実務活用型 | 年金相談の実務+公式テキスト+問題解説集 | 試験+現場対応の両立を目指したい |

勉強の時間を確保でき、基礎からしっかりと学びたい場合は、添削問題で定着度を確認しながら学習できる「通信講座」もおすすめです。

まとめ

年金アドバイザー3級は、年金制度の理解を深めるとともに、実務でも役立つ知識が得られる資格です。

学習の第一歩として、まずは「問題解説集」の巻頭データと出題項目一覧を確認し、全体像をつかむことから始めましょう。

自分の目的や学習スタイルに合わせた教材選びで、効率よく合格を目指してください。

【試験申し込み】

※2026年度より銀行業務検定試験はスケジュールが変更となります。

年金アドバイザー3級を全国一斉公開試験で受験される場合は2026年7月5日(日)および12月6日(日)が受験日です。

→ 詳細はこちらをご確認ください。